|

|

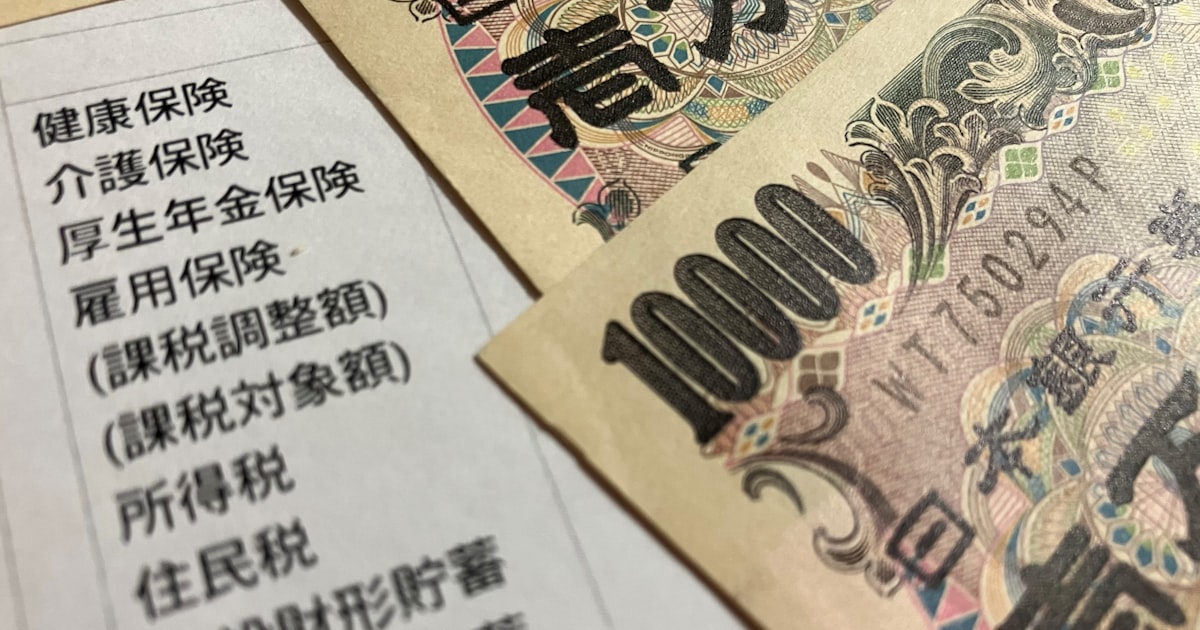

政府は6月から実施する所得税・住民税の定額減税について、所得税の減税額を給与明細に明記することを企業に義務付ける。手取り額が増えたことを実感してもらうことが狙いだ。

定額減税額、6月から給与明細に明記 企業に義務 2024年5月21日 日本経済新聞

ぼくは、一人親方の個人事業主ですので、定額減税についてはノーマークでした。

ニュースを見聞きしていると、ある企業の経理にいた時の事を思い出して色々と思いを巡らしてしまいました。

3月決算の企業にとって、6月は決算事務や株主総会の準備で大忙しです。

そこに「減税額を明細書に明示せよ」という新たなお仕事が加わるなんて、もう笑っちゃうしかないと言ってる方もいらっしゃるでしょう。

一体、実務の負担がどれだけ増えるか、考えたことがあるのでしょうか?

さて、国税庁のホームページには令和6年の源泉徴収月額表があります。

これは所得税の源泉徴収を義務付けられている企業の給与計算をスムーズにするためのものです。

でも、1人あたり3万円の減税を単月で控除できるのは、扶養家族ゼロで社会保険料控除後の給与が503,000円以上の人だけのようです。

つまり、そこそこのサラリーマンとしては高所得者向けではないでしょうか?

扶養家族が増えればその分控除額も増えるので、多くのサラリーマンにとって単月控除は夢のまた夢。翌月以降に繰り越しです。

給与が低く設定されている場合、毎月の控除だけでは足りず、年末調整まで持ち越されることも予想されます。

つまり、個人ごとに状況が違うので、大企業ほど給与計算が大変になるのは必至です。

大企業は給与計算がシステムに組み込まれていることが多く、個別対応はなかなか難しいのです。

さらに、6月だけ地方税の控除差し止めも義務化されるので、自治体も大忙しです。

こうした現実を無視して見た目だけを整える姿勢では、マイナンバーカードを含めたデジタル化もうまくいかないでしょう。もちろん、人為ミスも増えます。しばらくは「どこをチェックすればいいんだ?」と言われそうですが給与明細をしっかりチェックする必要が出てくるでしょう。

さらに言えば、こういった民間や地方には負担を押し付ける一方で、政治資金規正法の改正では抜け穴を作ることに余念がないようにもぼくには映ります。

ぼくには減税アピールが逆効果になるようにしか見えないのですが、もっと気になるのは経団連や連合が賃上げをアピールし、6月に定額減税を開始して見かけの手取りを増やす演出をしていることです。一方で、「異次元の少子化対策」の財源として社会保険料が6月から値上げされるので、一体どうなってるのか?と不審に思うのは当然でしょう。

こんなことが明らかなのに、メディアが突っ込まないのも問題です。いっぱいもらってるから関係ないのかな?

繰り返しますが、毎月の給与明細の確認を怠らないようにしましょう。

特に6月の給与明細には要注意です。突然の減税額や控除額の変動にびっくりするかもしれませんが、それがあなたの手取りを少しでも増やそうとする政府の努力の結果です。

でも、実際にはどうでしょうか?

減るところばかり見てはいけません。支給総額を見てみましょう。

手取りが増える一方で社会保険料も上がるので、手元に残る金額はそれほど変わらないかもしれません。

こんなトリッキーな状況ですが、私たち一般市民は冷静に対処するしかありませんね。

給与明細をしっかり確認し、違和感を感じて必要なら専門家に相談して、自分の財政状況をしっかり把握する必要があります。

政府の政策に振り回されず、賢く対処することが求められていると感じます。

コメント