|

|

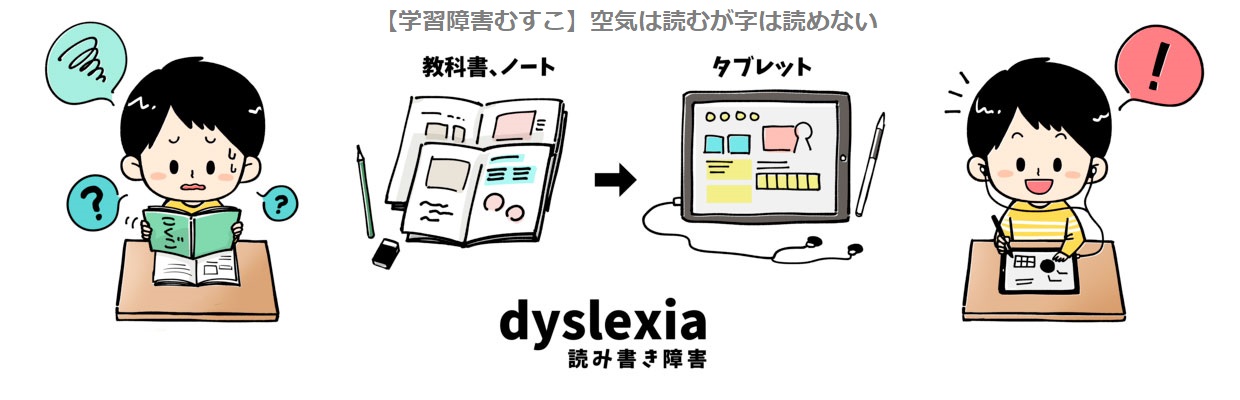

学校の勉強が苦手な息子に対して、これまで色々と手を尽くしてきたつもりです。

世の中的には障害者差別解消法による「合理的配慮」が義務化されていますが、息子のように明らかな障害が目に見えない場合、指導者の中には扱いに悩む方も多いでしょう。

明文化されていない合理的配慮の「ふわっ」とした対応を求められているにも関わらず、それなりに良い対応をしていただいているのだろうと、息子の毎日の生活態度を見て思います。

学校生活のような集団での円滑な進行には、ルールとマナーが必要で、「こうしよう」「ああしよう」ではなく、「これをやってはいけない」などの禁止事項で固められることが常です。

しかし、禁止事項ばかりでは人間関係が逆に円滑にいかなくなることもあります。

そのような時は、他人との関わりを積極的に行い、他人からの物の見方を学ぶことでマナーを身につけていくのでしょう。

まさに息子がそのような感じです。

おそらく、他人から尊重と優しさを持って接してもらっているからこそ、他人との関わりを大事にしようとする彼なりの処世術なのかもしれません。

優しさとは何だろう?そんなことを考えてしまいます。

できないから全部教えるというのは、中学生の息子にとって過度な優しさだと考えています。

「何に困っているのか」を見極めて手助けをする。それが思いやりであり、中学生の男の子に対する優しさなのではないかと考えています。

「だから、こうしなさい。」というのは命令の押し付けであり、優しさではない気がします。

自発的なことではないので渋々やる、または心が破綻してやらない。これならまだいいですが、反抗が始まることもあります。

親である以上、ある程度子どもをコントロールすることは大事です。

相手を思いやる気持ちと過度な優しさは違います。

息子の方がその辺をよく理解しているようです。

若い頭と心で人とのつながりを、僕以上に理解している気がします。

それを土台として進路は自ずと決まっていくことでしょう。

コメント